Synonyme gehören zum Alltag in der technischen Kommunikation. Ob bei der Erstellung von Dokumentationen, bei Übersetzungen oder bei der Pflege mehrsprachiger Websites – überall begegnen uns Synonyme. Doch was genau sind Synonyme, und wie sollten wir als technische Autoren, Übersetzer/innen und Dokumentationsexperten damit umgehen? Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Synonymie und ihre Bedeutung für die technische Kommunikation.

Die Natur der Synonymie: Komplexer als gedacht

Um das Phänomen der Synonymie zu verstehen, hilft ein Blick auf das semiotische Dreieck: Dieses fundamentale Modell der Zeichenlehre unterscheidet zwischen dem Begriff (der mentalen Vorstellung), der Benennung (dem sprachlichen Zeichen) und dem Referenzobjekt (dem bezeichneten Gegenstand oder Sachverhalt in der realen oder gedachten Welt). Synonymie entsteht, wenn verschiedene Benennungen auf denselben Begriff verweisen.

Wenn wir an Synonyme denken, fallen uns zunächst Wortpaare wie “Fahrrad” und “Velo” oder “Tierarzt” und “Veterinär” ein. Die DIN 2342:2022-07 definiert Synonymie als die “Beziehung zwischen verschiedenen Benennungen, die innerhalb eines Sprachraums denselben Begriff repräsentieren”. Doch diese Definition greift zu kurz, denn die Realität der Synonymie ist deutlich vielschichtiger.

Absolute Synonymie: Ein seltener Fall

Die absolute oder vollständige Synonymie, bei der zwei Wörter in jedem Kontext beliebig austauschbar sind, ist in natürlichen Sprachen äußerst selten – und das aus gutem Grund. Stellen Sie sich vor, Sie lernen eine neue Sprache und erfahren, dass es für jeden Begriff vier völlig gleichwertige Wörter gibt. Das würde das Erlernen der Sprache unnötig erschweren und widerspricht dem Prinzip der sprachlichen Ökonomie.

Ein anschauliches Beispiel für die Unterschiede zwischen scheinbaren Synonymen finden wir im Deutschen mit “Geld” und “Zaster”. Beide stehen für denselben Begriff, sind aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Konnotationen nicht in allen Situationen austauschbar. Während “Geld” neutral ist, trägt “Zaster” eine umgangssprachliche, teilweise scherzhafte Konnotation. Die wahre sprachliche Vielfalt besteht nicht darin, viele austauschbare Wörter für dieselbe Sache zu haben, sondern darin, feine Bedeutungsnuancen ausdrücken zu können.

Quasi-Synonyme

Wenn Benennungen einen sehr ähnlichen Sachverhalt beschreiben, spricht man von Quasi-Synonyme. Sie überlappen sich in den meisten, aber nicht allen Bedeutungsmerkmalen. Dies führt dazu, dass sie in manchen Kontexten austauschbar sind, in anderen jedoch nicht. Ein Beispiel hierfür sind “Wartung” und “Instandhaltung”: Überlappend, aber “Instandhaltung” umfasst zusätzlich präventive Maßnahmen.

Synonyme versus Homonyme: Eine wichtige Unterscheidung

Während wir uns in der technischen Kommunikation oft mit Synonymen beschäftigen, ist es wichtig, diese von Homonymen zu unterscheiden. Bei Synonymen haben wir verschiedene Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung. Bei Homonymen hingegen handelt es sich um gleich geschriebene oder gleich klingende Wörter mit unterschiedlichen Bedeutungen.

Homonyme existieren in allen Sprachen und können besonders in der mehrsprachigen technischen Kommunikation für Verwirrung sorgen. Ein deutschsprachiger technischer Redakteur sieht zum Beispiel keinen Zusammenhang zwischen „Fall“ und „Kasten“, während sein englischer Kollege hier mit zwei Homonymen konfrontiert ist und auf den Kontext achten muss: Ist es ein „Fall“ (wie in „ in this case“) oder ein „Kasten“ (wie in „computer case“)?

Diese Mehrdeutigkeit von Wörtern unterstreicht die Bedeutung einer präzisen Kontextdokumentation in der technischen Kommunikation. Besonders bei der Übersetzung von Dokumentation müssen wir sicherstellen, dass die richtige Bedeutung eines homonymen Wortes erkannt und korrekt in die Zielsprache übertragen wird. Dies gilt umso mehr, wenn Übersetzungen maschinell erfolgen.

Auch in Fachtexten können Homonyme leicht verwechselt werden und müssen deshalb sorgfältig erfasst und definiert werden. Ein Homonym wie “Widerstand” kann sowohl ein Hardware-Stück als auch eine Maßeinheit (in Ohm) darstellen.

Die verschiedenen Dimensionen der Synonymie

Die Unterscheidung zwischen Synonymen kann verschiedene Dimensionen aufweisen:

- Regionale Varianten: “Fahrrad” in Deutschland versus “Velo” in der Schweiz

- Fachsprachliche versus allgemeinsprachliche Benennungen: “Myokardinfarkt” versus “Herzinfarkt”

- Formelle versus informelle Sprache: “Kraftfahrzeug” versus “Auto”

- Alters- und generationsbedingte Unterschiede: Es gibt immer wieder Unterschiede in der Wortwahl zwischen verschiedenen Altersgruppen, und dies macht sich besonders in der digitalen Kommunikation bemerkbar. Beispiele: „Post“ vs. „Beitrag“, „Shortcut“ vs. „Tastenkürzel“, „texten“ vs. „simsen“ oder Markennamen als Verben oder Adjektive (“das ist Insta-tauglich”).

- Zielgruppen- und verwendungsspezifische Unterschiede: Die Benennung eines Produkts kann je nach Dokumentationstyp variieren. In einer Bedienungsanleitung mag von einem “Netzgerät” die Rede sein, während dasselbe Produkt in der Zolldokumentation nach einer spezifischen Nomenklatur als “externes Schaltnetzteil” bezeichnet werden muss.

- Kulturell bedingte Referenzunterschiede: Eine besonders interessante Dimension der Synonymie tritt auf, wenn die gleiche Benennung und Definition in verschiedenen Kulturen oder Länder auf unterschiedliche Referenzobjekte verweist. Ein Beispiel ist der Begriff “öffentliches Verkehrsmittel”: Obwohl die Definition in verschiedenen Ländern identisch sein mag, können sich die konkreten Referenzobjekte erheblich unterscheiden – von hochmodernen U-Bahnen bis zur Gondole in Venedig. Dies ist besonders relevant für die technische Dokumentation im internationalen Kontext.

Die mehrsprachige Dimension: Von Synonymen zu Äquivalenten

Besonders komplex wird das Thema Synonymie im mehrsprachigen Kontext. Hier sprechen wir von Äquivalenten – den Entsprechungen eines Begriffs in anderen Sprachen. Eine häufige Fehlannahme ist, dass Sprachen direkte Abbilder voneinander sind. Die Realität zeigt jedoch, dass jede Sprache die Welt etwas anders sieht und strukturiert.

Das Beispiel der Schnecke

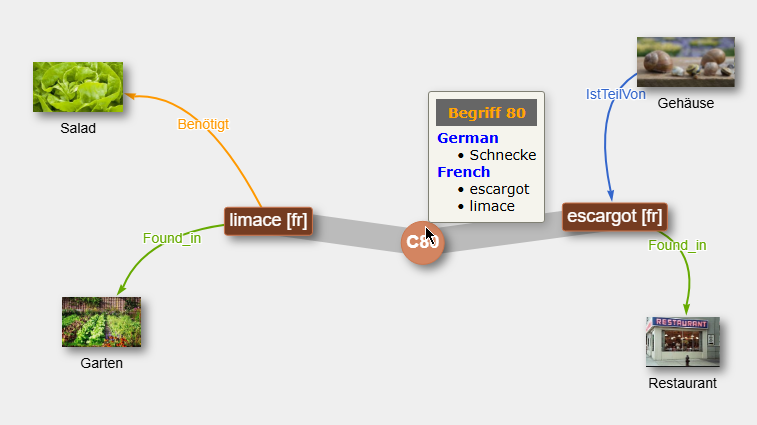

Ein anschauliches Beispiel ist das deutsche Wort “Schnecke”, das neben seiner technischen Bedeutung sowohl Weinbergschnecken als auch Nacktschnecken umfasst. Im Französischen muss man sich gleich für eine präzisere Variante (“escargot” oder “limace”) entscheiden. Im Englischen verhält es sich ähnlich mit “snail” und “slug”. Dies zeigt, wie Begriffe in verschiedenen Sprachen unterschiedlich breit oder eng gefasst sein können.

Die Reifikations-Lösung: Ein intelligentes Wörterbuch

Unterscheidet man im Englischen zwischen “Ausfahrt” und “Ausgang”? Was ist die richtige Übersetzung für “Fisch” im Spanischen, “pez” oder “pescado”? Äquivalenzrelationen sind von je her ein großes Thema bei mehrsprachigen Terminologiebeständen. In der Mehrheit der Fällen, bei denen es um technischen Gegenständen geht (eine Fräsmaschine, ein Lautsprecher usw.) gibt es keine Probleme, diese Terminologie mehrsprachig zu verwalten. Der Begriff ist in allen Sprachen weitgehend identisch und für jede Sprache werden eine oder mehrere Benennungen eingegeben, die den Begriff repräsentieren.

Allerdings verkompliziert sich die Lage dann, wenn Sprachen den Begriff unterschiedlich definieren. Das ist auch nachvollziehbar, denn jede Sprache beschreibt ihre Welt zuerst einmal für sich. Eine Klimaanlage erfüllt i.d.R. eine andere Aufgabe in Norwegen als in Saudi-Arabien. Diese Unterschiede im Begriffsumfang sind durch viele Faktoren (Kultur, gesellschaftliches System, Geschichte, Technologien usw.) bestimmt. Es ist dann eine große Herausforderung für Übersetzer und für alle, die in der technischen Kommunikation arbeiten. Wie gehen wir vor, wenn ein Begriff in einer Sprache A keine “richtige” Entsprechung in Sprache B hat? Und was macht man dann, wenn es nicht 2 oder 5 Sprachen gibt, sondern wenn es 30 oder 40 Sprachen zu verwalten gibt?

Einer der Gründe für dieses „ Unwohlsein “, wenn Äquivalente nicht richtig zueinander passen, ist, dass wir Bedeutungsmerkmale nicht kennen oder nicht bewusst wahrnehmen. Wir stellen zum Beispiel fest, dass „Motor“ im Englischen mit „motor“ oder „engine“ übersetzt wird. Tatsächlich haben wir es zunächst nicht mit drei Wörtern zu tun, sondern mit drei selbständigen Begriffen, die in einer Terminologiedatenbank in einem gemeinsamen Container verwaltet werden. Ontologen nutzen hier das, was sie „Reifikation (Verdinglichung)“ bezeichnen, um mit solchen komplexen Gebilden umzugehen. Nicht das nackte Wort ist die Vergleichsbasis, sondern das Wort mit seinen unauflöslich verbundenen relevanten Eigenschaften. Bei mehrsprachigen Terminologien haben wir also je Sprache ”Begriffe in Begriffen”, manchmal nur einen, wenn jede Sprache den gleichen Bedeutungsumfang hat, manchmal mehrere, wenn es Bedeutungsabweichungen gibt.

Wenn wir nun einen Text über Motoren übersetzen müssen, schauen wir nicht einfach nach dem Wort “Motor” im Wörterbuch. Stattdessen prüfen wir anhand der Eigenschaften, welche Art von Motor gemeint ist. Im Englischen verwenden wir dann “engine”, wenn es um einen Verbrennungsmotor geht, und “motor” für einen Elektromotor. Bedeutungsmerkmale, die von der allgemeinen Begriffsdefinition abweichen, lassen sich in einer Terminologiedatenbank über zusätzliche Informationen (z.B. über ein Feld semantische Besonderheiten auf Sprach- oder Benennungsebene), über Relationen und Concept Maps abbilden.

Visualisierung von Begriffsbeziehungen durch Concept Maps

Ein besonders nützliches Werkzeug im Umgang mit Synonymen und komplexen Begriffsbeziehungen sind Concept Maps. Diese visuellen Darstellungen helfen uns, die verschiedenen Beziehungen zwischen Begriffen und deren Kontexte klar darzustellen. Denken wir zum Beispiel an den homonymen Begriff “Verbindungselement”. Handelt es sich um Gewindebolzen, um Trägerklemmen für Baugerüste oder um Schweißverbindungen in einem Rahmen? Eine Concept Map könnte zeigen, wie dieser Begriff mit verschiedenen Anwendungskontexten verbunden ist und wie sich die Bedeutung je nach Kontext verschiebt.

Bei der mehrsprachigen Dokumentation sind Concept Maps besonders wertvoll. Nehmen wir das früher erwähnte Beispiel “Schnecke”: Eine Concept Map könnte visualisieren, wie der deutsche Oberbegriff sich in verschiedene französische Begriffe aufspaltet. Die Map zeigt dann nicht nur die Übersetzungsbeziehungen, sondern auch die konzeptuellen Unterschiede zwischen den Sprachen. Dies hilft technischen Redakteuren und Übersetzern, die richtigen Entscheidungen bei der Wortwahl zu treffen.

Praktischer Umgang mit Synonymen in der technischen Dokumentation

In der technischen Dokumentation gibt es traditionell zwei Hauptansätze: den präskriptiven und den deskriptiven Ansatz. Der eine möchte vorschreiben, welche Benennung der Autor oder die Autorin verwenden soll. Der andere möchte so viele Benennungen wie möglich aufnehmen, die einen Begriff beschreiben. Die Wahl des Ansatzes hängt vom Kommunikationsziel und vom Dokumentationstyp ab.

Der präskriptive Ansatz

In Bedienungsanleitungen und technischen Handbüchern steht die Eindeutigkeit im Vordergrund. Hier sind unpräzise Synonyme unerwünscht, da sie im Übersetzungsprozess zu Fehlern führen können. In solchen Fällen werden Verwendungsattribute wie “erlaubt” oder “verboten” eingesetzt, um die Terminologieverwendung zu steuern.

Der deskriptive Ansatz

Bei Marketingmaterial oder Webseiten ist mehr sprachliche Variation erlaubt und oft sogar erwünscht. Hier kommen Attribute wie “bevorzugt” oder “Vorzugsbenennung” zum Einsatz, die mehr Flexibilität ermöglichen.

Terminologieleitfaden und Regeln für die Handhabung von Synonymen

Da Synonyme ständig vorkommen, ist es sinnvoll, ihre Verwendung in einem Terminologieleitfaden zu regeln. Dabei sollten zum einen präzise und eindeutige Benennungen bevorzugt werden, die zum anderen aktuell sind und vom Zielpublikum verstanden werden. Etwa so: – Bevorzugte Benennung: Router – Synonyme: Netzwerkknoten, Gateway – Begründung: “Router” ist die präzise Bezeichnung für ein Gerät, das Datenpakete zwischen Netzwerken weiterleitet. “Netzwerkknoten” und “Gateway” können in spezifischen Kontexten verwendet werden, aber “Router” sollte in technischen Dokumenten bevorzugt werden.

Ebenfalls können bestimmte Felder in einer Terminologiedatenbank zu einer besseren Entscheidung bei der Auswahl von Synonymen beitragen:

- Verwendung: Dieses Feld enthält Auswahlattribute wie erlaubt, verboten oder bevorzugt (und ähnliche weitere Werte)

- Zielgruppe / Dokumentationsart: Werte wie Bedienungsanleitung, Website, Blog helfen, im richtigen Kontext die passenden Synonyme auszuwählen

- Sprachvarietät: z. B. Spanisch für Spanien, Mexico, Argentinien usw.

- Konnotation: Bei Bedarf Attribute wie Fachjargon, akademisch, umgangssprachlich usw.

Diese Informationen spielen bei der Qualitätskontrolle eine große Rolle. Sie helfen, in jedem Kontext, die richtige Synonymauswahl zu treffen.

Fazit: Investition in Qualität durch systematische Terminologiearbeit

Synonyme sind aus der technischen Kommunikation nicht wegzudenken. Der professionelle Umgang mit ihnen ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit für präzise technische Kommunikation. Die Zeit und Arbeit, die wir in die systematische Verwaltung und Attribuierung von Synonymen, Quasi-Synonymen und sprachlichen Äquivalenten investieren, zahlt sich mehrfach aus. Eine professionelle Terminologieverwaltungssoftware wie LookUp, die seit 2007 von D.O.G. entwickelt wird, hilft jedoch, diesen Arbeitsaufwand erheblich zu reduzieren.

Die anfängliche Investition in eine systematische Terminologieverwaltung mag beträchtlich erscheinen. Doch die eingesparte Zeit bei der späteren Dokumentenerstellung, die reduzierten Kosten für Korrekturschleifen und die nachhaltig höhere Qualität der technischen Dokumentation machen diese Investition mehr als wett. Eine professionelle Terminologiearbeit ist damit nicht nur ein Qualitätsmerkmal, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der technischen Kommunikation.